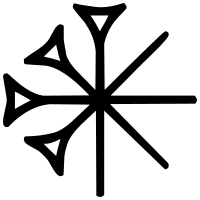

Il vasto corpus di testi mitologici della letteratura sumerica comprende il cosiddetto Mito di Anzu, appartenente al Ciclo di Ninurta. Ninurta, divinità guerriera, figlio della coppia divina Enlil e Ninlil e con loro oggetto di culto presso la città santuario di Nippur, era una della divinità più celebrate del pantheon sumerico e protagonista di numerosi miti che ne esaltavano il carattere guerriero. In seguito ad una serie di processi sincretici, Ninurta è stato associato a numerose divinità locali che con lui condividevano attributi e caratteristiche; la più famosa di queste è senz'altro Ningirsu, dio supremo della città di Lagash, reso celebre dai resoconti di Gudea in occasione della ricostruzione del tempio cittadino Eninnu. Il mito di Anzu (probabilmente la lettura corretta del nesso AN.IM.DUGUD è dImdugud, laddove AN deve essere inteso come il determinativo di nomi divini) è conservato in due versioni che differiscono principalmente nei nomi dei due protagonisti (Ninigirsu nella prima e più antica di età sumerica, Ninurta nella seconda di epoca paleobabilonese). Ciò che colpisce nel mito di Anzu (lettura attestabile a partire dal II millenio, in cui il segno AN è interpretato come fonetico e il nesso IM+DUGUD come Zux) è la natura stessa dell'antagonista. Anzu, creatura ibrida, è descritta come un'enorme aquila leontocefala capace di generare tempeste e altri disastri atmosferici con il semplice battere delle sue ali. Secondo alcune teorie l'uccello Imdugud (Im = vento/tempesta, Dugud = pesante) è la rappresentazione della tempesta di grandine, l'evento atmosferico più temuto in una società agricola. Inoltre, nello stesso mito, è presente l'affermazione secondo cui Anzu sarebbe figlio di Anu, il dio padre delle divinità mesopotamiche. La natura divina di questa creatura è avvalorata dall'uso del determinativo AN che identifica inequivocabilmente personalità divine. Ciò che maggiormente sorprende è il fatto che, sino ad oggi, non sono attestate divinità che presentino tratti così spiccatamente zoomorfi quali quelli di Imdugud. Il carattere antropomorfo delle divinità vicinorientali era un dato talmente consolidato che la succesiva lettura Anzu, attestata in piena età classica babilonese, si spiega facilmente con la necessità di superare un'incongruenza che allora era sentita come inaccettabile. Il fulcro del mito consiste nel furto, da parte di Anzu, delle Tavolette del destino, oggetti appartenenti ad Enlil in quanto autorità suprema degli déi. Si tratta di oggetti potentissimi, capaci di determinare il destino del cosmo. La forza selvaggia di Anzu, unita al potere conferitogli dagli oggetti rubati, lo rendono invincibile e nessuna divinità sembra in grado di opporglisi. Nessuno tranne Ninurta. Il giovane dio, dotato di armi eccezionali, si avvia alla battaglia e, dopo alcune iniziali difficoltà, riesce a sopraffare il mostruoso Anzu e a restituire le Tavolette del destino al legittimo proprietario. Il mito si inquadra chiaramente nell'ampio solco di racconti mitici in cui le forze del caos, qui rappresentate da Anzu, vengono contrastate e domate da un potere supremo che garantisce e tutela l'ordine cosmico. Tuttavia il racconto si presta ad una seconda lettura, ovvero il rapporto tra uomo e bestia che vede la seconda soccombere dinanzi al primo. Ninurta, rappresentato come un giovane forte e nel pieno vigore dei suoi anni, è il simbolo stesso della speranza nel domani, della capacità dell'uomo di far fronte alle difficoltà che il futuro, inevitabilmente, riserva. Se è vero, come taluni sostengono, che Imdugud/Anzu rappresenti un step evolutivo di Ninurta precedente al processo di antropomorfizzazione che ha portato l'uomo a creare le entità divine "a sua immagine e somiglianza", è possibile riconoscere nel mito un inconsapevole riferimento alla lotta dell'uomo contro la sua natura animalesca e, contemporaneamente, alla sua definitiva affermazione sugli elementi della natura.